宗 教 與 科 學 之 戰

持國說:正法之田,俱盧之野,我們和般度族雙方,結集軍隊,渴望戰鬥,全勝啊!情況怎樣?

2019年一所教育出版公司出版了一輯名為 《我們的科學家》 的教科書。下面是這書的封面:

裏面有一章是介紹科學家 "伽利略 · 伽利萊" (公元 1564 - 1642年),標題是 "宗教與科學之戰"。

本頁的標題抄自這一章的標題。副標題出自黃寶生譯印度教聖典《薄伽梵歌》的第一章第一頌。根據傳說,《薄伽梵歌》記錄了 "俱盧" 和 "般度" 兩個親族在史詩級大戰前的一段 神、人 之間的靈性對話。據印度史詩 《摩訶婆羅多》所述,這場大戰結束時僅十多人倖存,其餘全部陣亡。下面是一張十九世紀的印度繪畫顯示《薄伽梵歌》中天神和其中一個後來倖存的將領在戰車上對話的情況:

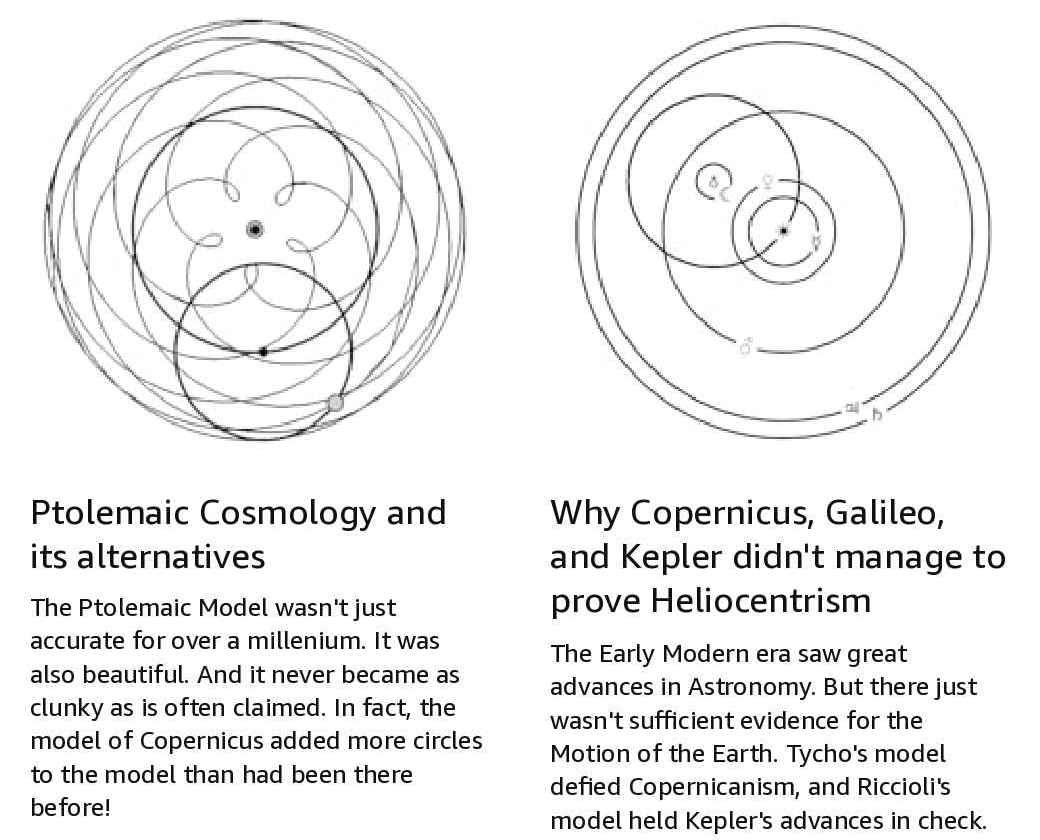

《我們的科學家》說的爭論是那個宇宙觀正確:(一) 日心說,太陽是宇宙中心,或 (二) 地心說,地球是宇宙中心。伽利略是支持日心說。他用望遠鏡作了很多觀察。《我們的科學家》 寫:"在 1610年 3月,這些望遠鏡觀測的結果被收錄在一本名為《星際信使》的小書中,除了為哥白尼提出的「日心說」提供了強而有力的支持,亦反駁了教會的「地心說」。" (哥白尼是公元 1473年出生的科學家,1543年去世)。

伽利略用望遠鏡看到了金星的相位變化(和月球一樣有圓有缺)。《我們的科學家》 特別指出:"如果日心說是正確的,那麼金星必須能呈現相位變化(盈虧)。伽利略對金星盈虧的發現展示了科學性思考的過程 — 先提出假說,然後基於假說作出預測,隨後藉觀察驗證預測。"

此外,伽利略寫了一本書名為 《關於 "托勒密" 和 "哥白尼" 兩大世界體系的對話》 (托勒密是約在公元 100年出生的學者,改良了古希臘的地心說,他的地心理論主導歐洲黑暗時代的宇宙觀),用對話形式分別提出支持哥白尼日心說 和 托勒密地心說的理據。《我們的科學家》形容對話為:"托勒密的觀點在伽利略的筆下顯得幼稚而荒謬"。

《我們的科學家》似乎想告訴我們日心說在科學上遠遠優於地心說。

儘管如此,後來伽利略受到天主教會審判 ,被罰餘生在家禁足,不得宣揚日心說。這本書被天主教列為禁書。

這是 《我們的科學家》裏 "宗教與科學之戰" 全文。

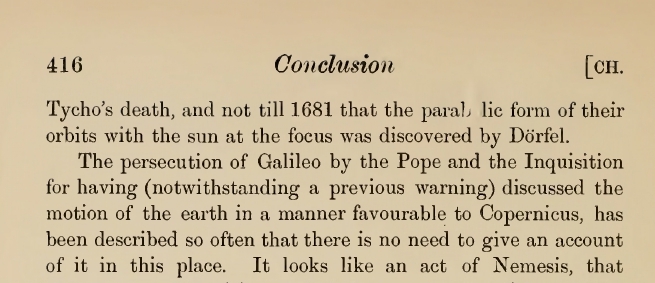

一直以來,大多數歐洲歷史書都說伽利略事件是宗教意識形態戰勝了科學:天主教會不但無視日心說優於地心說的科學理據,更而打擊敢言的科學家。例如,1906年丹麥籍的 J. L. E. Dreyer 寫了一本名為 "History of the Planetary System from Thales to Kepler" 的書,裏面有一段:

Dreyer 用 "persecution" (迫害) 一字來形容伽利略的遭遇和天主教會的行徑,而且說事件 "已經被談論過很多次了,所以這裡沒有必要再寫"。可見 "迫害" 是歐洲歷史學家的共識。

中文的歷史書也受其影響,承接這個說法,《我們的科學家》便是一個例子。(注:筆者曾看過一本印度出版的歷史書,也是同一寫法)。

這種敘述是不是事實呢?

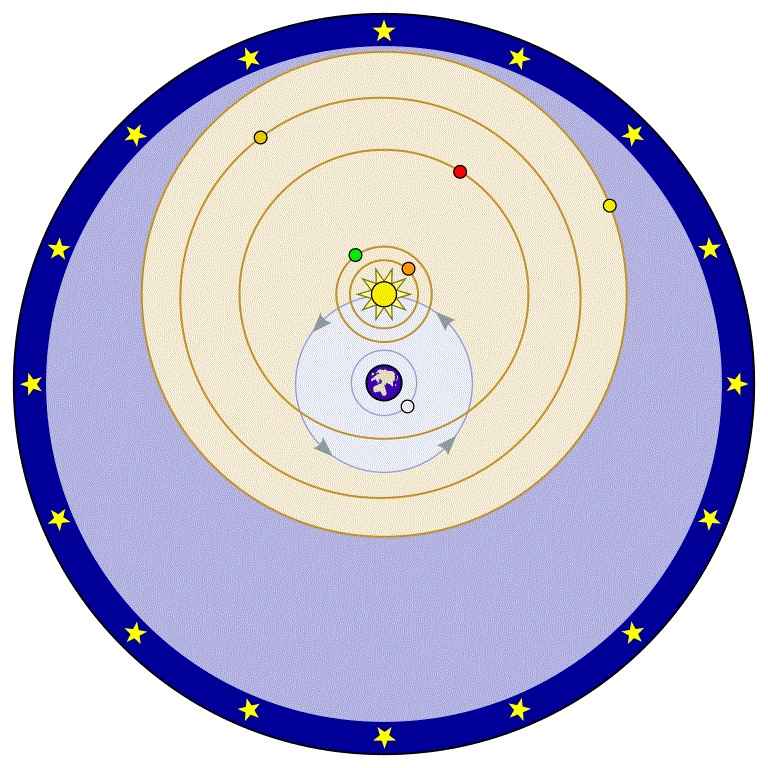

與伽利略差不多同期,歐洲有一位出名天文學家正在研究這個問題。他先伽利略十八年出生,但因為早逝,早伽利略四十一年去世。他名叫 Tyge Ottesen Brahe,一般人稱他為 Tycho (公元 1546 - 1601年)。Tycho 把托勒密的地心說改良:太陽繞著地球公轉,同時行星也繞著太陽公轉。下面是 Tycho 系統示意圖:

在圖中,地球是在正中 (藍色圓形物體),圍繞地球旋轉的天體以藍色軌道顯示;太陽 (黃色星狀圓形物體) 繞著地球公轉,圍繞太陽旋轉的天體以橙色軌道顯示;最外是恆星圍繞地球旋轉。這系統的好處是地球不用轉動。所以,Tycho 發明的是一個地心說系統。

日心說的一個必需條件是地球不斷在轉動。但當時沒有一個支持日心說的人可以提供令人信服的證據證明地球是在自轉。此外,日心說預測會出現的一些自然現象也沒有人看見 (請看下文)。反之 Tycho 地心說系統可以解釋大部分已知的自然現象而不需要地球自轉。所以,當時很多天文學家覺得 Tycho 地心說系統比哥白尼的日心說優勝。

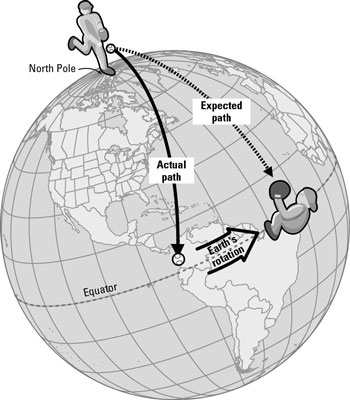

那時的天文學家也不是盲目選擇那個學說可信。有一個叫 Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) 的知名天文學家真的做了幾個實驗。以下是其中一個。依照哥白尼所說,地球是繞著南北極軸旋轉,所以赤道處的自轉速度應該遠快於兩極處的速度 (幾乎為零)。如果站在北極附近的人向赤道附近的另一個人發球,球的軌跡會發生如下圖所示的偏差:

Riccioli 確實用大砲發射了一些砲彈,並試圖測量砲彈著陸的偏差,但發現完全沒有任何偏差。

當然,我們現在知道地球的的確確是在自轉。不過古時沒有精確的儀器,而這種偏差超出了當時儀器的測量能力。一直到了 1835年才由法國科學家 Gaspard-Gustave de Coriolis 證實它的存在。

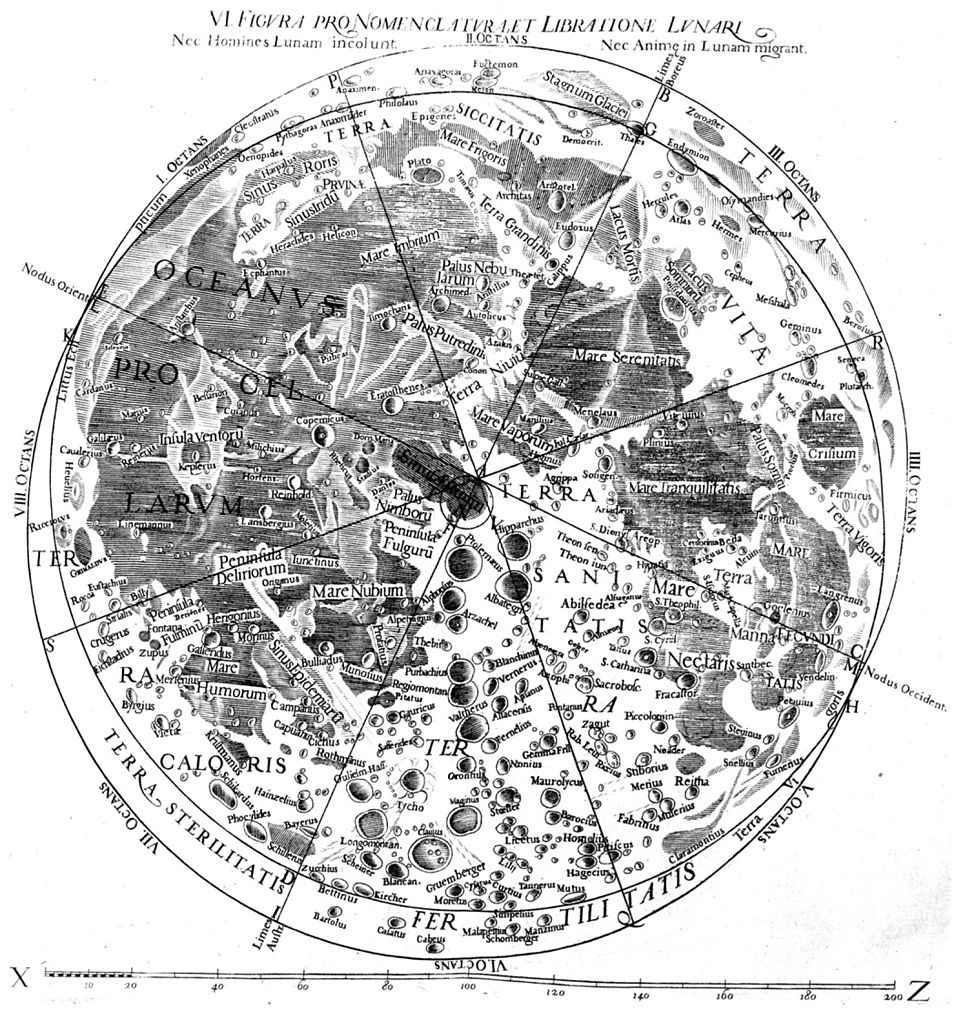

Riccioli 是一位多才多藝的學者,除了天文學,也涉獵物理、算術、地理、等。他在義大利的波隆那市建造了一座天文台,配備了許多當時最先進的天文觀測儀器,包括望遠鏡、象限儀、六分儀、等。Riccioli 用望遠鏡繪製了一個月球地圖,並為月球上的地標命名,一些名字至今還被使用。下面是他的月球地圖:

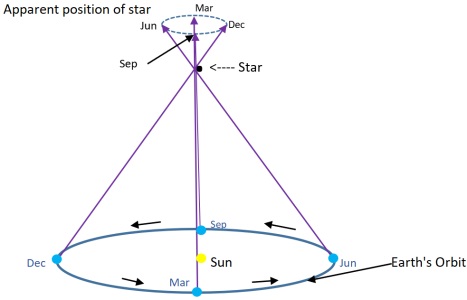

日心說還有其他問題。例如,如果地球繞著太陽公轉,天文學家應該能夠觀察到一種被稱為 "視差" 的效應。視差是指當觀察者的位置改變時,遠處物體的視覺位置會隨之偏移。如下圖所示,當地球從軌道的一端(例如,12月)移動到另一端(例如,6月),遠處恆星的視位置應該會改變。

當時的天文學家使用最好的望遠鏡測量恆星的視差,但恆星的位置似乎全年沒有改變。

現在我們知道恆星視差極難探測,以至於哥白尼死後二、三百年來天文學界一直爭論視差是否存在。最終,恆星視差在 1832年至 1838年間進行的實驗被證實。

最近二、三十年一些英國和美國學者對歐洲古籍重新產生興趣。有兩個人分別翻譯了 Riccioli 一本在 1651年用拉丁文寫的長篇著作成英語。書的名字是 Almagestum Novum (中文譯名為《新天文學大成》)。書長超過一千五百頁,涵蓋了當時天文學領域內所有學科。他們發現書中第九章討論日心說和地心說。Riccioli 列舉了 126條論點,其中 49條支持日心說,77條反對。大多數論點都是科學性的論點 (包括他自己進行的數項實驗)。最終,Riccioli 決定不接受哥白尼的日心說。下面是《新天文學大成》裏的一張插圖 (從耶魯大學圖書館網站下載):

圖中有一個秤用來稱量兩個圓形的物體:左方畫了一個太陽在中心的系統和地球繞著太陽運行,而右方畫了一個地球在中心的系統和太陽繞著地球運行。圖中顯示右方比較重。

《新天文學大成》是在伽利略去世後九年出版,也就是說直至伽利略去世,日心說不但沒有被證實,而且依然有重大爭議。

在美國的學者是一位名為 Christopher Graney 的教授,他和別人合作翻譯了《新天文學大成》。因此,他不認同 "宗教意識形態戰勝了科學" 之說法。這是 Graney 教授就此進行訪談的部分影片。

這是 Graney 教授所寫的 《新天文學大成》論點概要。如有興趣,可以一看。

英國的 Michal Paszkiewicz 也翻譯了《新天文學大成》。這是他翻譯書的封面:

Paszkiewicz 用了兩段短文表示伽利略當時並沒有證明日心說:

在此,讓我們再看 《我們的科學家》所寫伽利略的事蹟。伽利略的書 《關於 "托勒密" 和 "哥白尼" 兩大世界體系的對話》沒有談及先進的 Tycho 地心說系統,會令當時的人覺得討論膚淺。雖然《我們的科學家》指出伽利略看到金星盈虧現象,但這現象也會在 Tycho 地心說系統出現,所以不能用來證明日心說。 此外,伽利略亦沒有對同時期的天文學者有關日心說的多種質疑作出滿意解答。

當然,天主教會反對日心說很大可能是有私心,但當時一些出名的天文學家 (例如 Tycho 和 Riccioli ) 對哥白尼的日心說也有合理疑問而選擇不相信。所以,在這事件上很難說是宗教意識形態戰勝了科學。

在 《我們的科學家》裏 "宗教與科學之戰" 的最後一頁題名叫 "思考園地",裡面有數則問題,讀者可以看看能否回答。

在此,我也提出一個問題:在我們的個人經驗中,感覺上地球是堅固、穩定和靜止的,沒有任何轉動。為什麼我們相信地球正在不斷旋轉?

附錄:

古人也思考過同樣的宇宙問題。在古希臘,有些人相信地心說,有些人相信日心說。Thomas Heath 在 1920年寫了一本名為 The Copernicus of Antiquity (Aristarchus of Samos) 的書,可以了解古希臘人的宇宙觀和在天文學的成就,例如:

(i) 第 54 頁:Eratosthenes 估計地球的直徑約為 7,850 英里,這與目前估計的約 7,917.5 英里非常接近。

(ii)第 55 頁:Hipparchus 估計月球與地球的距離約為地球半徑的 67 倍。目前的估計是 60左右。然而,他估計的地球到太陽的距離是地球半徑的 2490倍,與現在的估計相差約 10倍。

(iii)第 56 頁:Posidonius 估計地球到太陽的距離是地球半徑的 13,090 倍,約為目前估計的地球半徑 23,250 倍的一半。

(iv) 同樣在第 56 頁:上面介紹的哥白尼出生於上述古希臘人之後約 1,500 年,他估計地球到太陽的距離是地球半徑的 1,500 倍,遠不如古希臘人準確。