錢 學 森

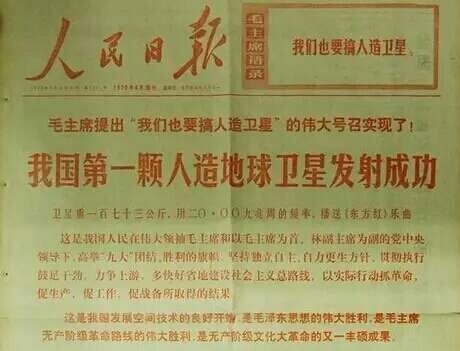

錢學森是中國 火箭專家。 他幫助中國在 1970年成功發射第一顆人造衛星 "東方紅一號"。

因此,錢學森獲得中華人民共和國政府的 「兩彈一星元勛」獎章,又被譽為「中國航天之父」 和 「中國飛彈之父」。此外,他在其他領域也有著作。其中一個領域是農業。

(一) 農業

從一九五八年開始,錢學森發表了一些與農業有關的文章,下面是其中幾篇:

(1) 發揮集體智慧是唯一好辦法 (1958年 4月 29日 《人民日報》 第七版)

(2) 展望十年——農業發展綱要實現以後 (1958年 6月《科學大眾》雜誌第6期)

(3) 可以實現的理想 (1958年6月《農業科學》第12期;很抱歉,找不到原文)

(4) 糧食畝產量會有多少? (1958年 6月 16日《中國青年報》)

(5) 談宇宙航行的遠景和從化學角度考慮農業工業化 (1959年 2月《科學通報》第3期)

(6) 農業中的力學問題 (1959年 9月 25日《知識就是力量》第8-9期合刊)

我不知道為什麼錢學森寫這些文章,但有可能與當時全國掀起的 "大躍進" 有關。一般的說法是 "大躍進" 從 1957年尾開始,到 1961年 1月結束。農業是其中一個重要發展項目。有可能錢學森想在這方面作出貢獻。

"大躍進" 的想法在 1957年提出後,1958年 5月,中共八大二次會議為大躍進寫出 "社會主義建設總路線"。1958年 5月 29月人民日報發表了一篇名為 "把總路線的紅旗插遍全國" 的社論,寫:"動員六億多人民力爭上遊,我們就一定能夠高速度地進行建設,一定能夠在一個比較短的時間內趕上一切資本主義國家,成為世界上最先進、最富強的國家之一。" 這個 "比較短的時間",是大約十五年。

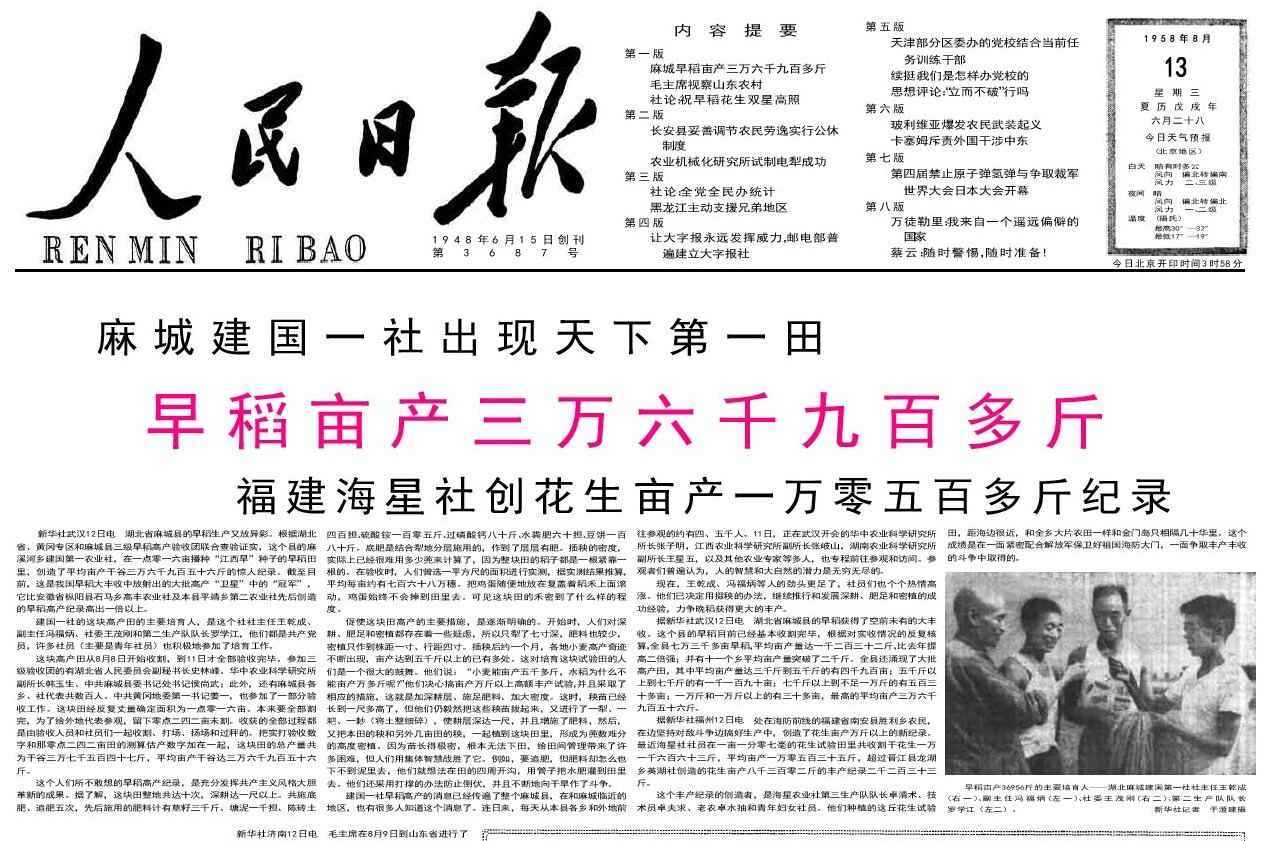

1958年 8月 13日,人民日報於頭版報導湖北省麻城建國一社創出早稻畝產 36956斤的紀錄,導致全國掀起 "大躍進" 的熱潮。

這些超高的產量當時引起一些人懷疑,例如物候學家竺可楨和植物生理學家羅宗洛都說這些數字不可輕信。(注:物候學是研究自然界的植物(包括農作物)、動物和環境條件(氣候、水文、土壤條件)的相互關係的科學。它的目的是認識自然季節現象變化的規律,以提升農業生產。) 竺可楨是中國物候學的創始人。他在 1955年當選中國科學院院士,被認為是中國氣象、地理學界的一代宗師。羅宗洛在 1955年當選為中國科學院學部委員,是中國植物生理學創始人和奠基人之一。

但後來很多人相信了。原因之一是全國享有很高聲望的錢學森在 1958年期間發表過幾篇與農業有關的文章。這些文章為巨大的畝產紀錄提供了理論上的支持。例如,他在 1958年6月16日《中國青年報》上撰文宣稱:"土地所能給人們的糧食產量碰頂了嗎?科學的計算告訴人們:還遠得很!" 和 "把每年射到一畝地上的太陽光能的30%作為植物可以利用的部分,而植物利用這些太陽光能把空氣裏的二氧化碳和水分製造成自己的養料,供給自己發育、生長結實,再把其中的五分之一算是可吃的糧食,那麼稻麥每年的畝產量就不僅僅是現在的兩千多斤或三千多斤,而是兩千多斤的20多倍!"。也就是說超過四萬公斤。

據曾為毛澤東通信秘書之一的 李銳回憶,最初毛澤東不確定這些農村產量是否真實。是後來看了錢學森的文章才相信的。李銳的回憶尚未得到其他人證實。無論如何,1958年10月27日,毛澤東在參觀 "中國科學院躍進成就展覽會" 時見到了錢學森,他對錢學森說:"你在青年報寫的那篇文章我看了,陸定一同志很熱心,到處幫你介紹。你在那個時候敢於說四萬公斤的數字,不錯啊。你是學力學的,學力學而談農業,你又是個農學家。" 可見錢學森的文章的確對毛澤東有一些影響。

毛澤東似乎對大躍進越來越有信心。他在 8月 17日至 8月 30日於北戴河主持 "中共中央政治局擴大會議",通過了多項文件,其中之一是《中共中央關於在農村建立人民公社問題的決議》,決定在各地農村建立 "人民公社" 加速推動大躍進。到 9月底,百分之九十以上的農戶加入人民公社。此後,許多公社提出 "學麻城"、“只有想不到,沒有做不到”、和 "人有多大膽,地有多大產"、等口號,競相報告農村產量創新紀錄。

不但錢學森響應大躍進,其他學者也支持。例如,中國科學院哲學社會科學部委員 和 北京大學教授季羨林在 1958年 9月寫了一篇文章來讚揚大躍進:

在 "大躍進" 聲中慶祝國慶節 (《季羡林文集第十三卷》)

以下是文章中的數段:

"在過去幾千年的歷史上,小麥的產量每畝只能達到幾十斤,最多也不過一二百斤。稍微高過這個產量,大家就奔走相告,以為奇聞了。因此小麥向來就被稱為低產作物。然而在新中國,低產作物竟一變而為高產作物。最初在報紙上讀到有人想畝產千斤的時候,我的腦袋裡也滿是問號。然而不久畝產千斤的紀錄就出現了。不但出現了,而且像是給風吹著一樣,紀錄一天天升高。有的時候晚報上的最高紀錄,隔天早晨就被打破。有一些科學家也著了慌,他們用最高深的數學、物理和化學來證明,小麥每畝最高產量是三千多斤;然而事實卻打了他們一記耳光,紀錄一直升到七千多斤。這是人類史上前所未有的紀錄。現在有許多農民和科學家已經做出計劃,明年的產量不是以千斤計,而是以萬斤計。"

"我們都知道,在解放前,我們國家的糧食是不夠吃的,常常要從外國輸入。 但現在經過了短短八年的努力,今天我們所考慮的問題已經不是糧食夠不夠的問題,而是糧食多如何處理的問題了。"

"在全國「大躍進」聲中,我們這些工作只是滄海之一粟。現在,在全國各地、各個行業、各個機關,沒有一個地方不是用這種驚人的速度向前躍進。 這種速度在人類歷史上是從來沒有過的。 在過去,一年本來是很短的一段時間,但是現在一年卻是很長很長的了。 可以預料,到明年國慶日的時候,我們偉大的祖國會出現更新的面貌。"

季羨林上面寫 "有一些科學家也著了慌,他們用最高深的數學、物理和化學來證明,小麥每畝最高產量是三千多斤;然而事實卻打了他們一記耳光",不知道是不是指竺可楨和羅宗略等懷疑超高產量的科學家 (又有可能是他在北京大學的同事經科學計算後也質疑這些超高產量)。他又寫 "科學家已經做出計劃,明年的產量不是以千斤計,而是以萬斤計",不知道是不是指錢學森。無論如何,季羨林似乎是相信錢學森,不但如此,更而取笑那些 "著了慌" 的科學家。

(注:在文化大革命時,季羨林被列為反革命分子,下放牛棚,遭受迫害。文革後寫了一部名叫《牛棚雜憶》的散文隨筆。他在書中記錄了自己在文化大革命中被批鬥、抄家和囚禁的經歷。季羨林說最初他並不願意撰寫自己在文革中的遭遇,但到了 1992年,他覺得人們要把文革完全遺忘了,因此決定撰寫回憶錄,1998年出版。他在 2009年出版最後一本書,叫《講真話 - 人生箴言錄》。除了季羨林,知名作家 巴金晚年也寫了很多散文,大力提倡說真話,在 2009年整理出版,名為《隨想錄》。)

(二) 後果

但事後證明,很多產量 "紀錄" 都是假的。下面一篇文章披露了一些造假情況 :

徐水縣 “大躍進” 始末 (發表於《黨史縱覽》2008年第6期; 作者:北京師範大學歷史學院副教授何立波)

(按: 本網站有一頁名叫 "戚本禹回憶錄"。毛澤東秘書之一的 "戚本禹" 所寫的回憶錄,第二部分、第九章,內容與大躍進有關。裏面寫毛澤東也知道一些產量數字是假的。)

正如上面文章所寫,大躍進引發的很多問題在 1958年尾已經浮現。1959年7月中國共產黨第八屆中央委員會第八次全體會議在江西廬山召開,本來打算討論如何糾正大躍進時出現的一些錯誤。可惜事與願違,會議重點發生了變化,大躍進如舊進行,各地繼續虛報超高產量,造假情況沒有改變。

河北省滄州也有類似情形。下面是 滄州市委黨史研究室的報告:

上面滄州報告描述了大躍進的農業後果 (工業的 "全民大煉鋼鐵" 也有類似的後果):

"糧食和副食品嚴重缺乏。社員每天每人口糧只有 2至3兩的大隊全區有 4218個,佔總大隊數的 49.7%。更為嚴重的是有些社員出現斷糧現象,僅東光縣就有斷糧的 9124戶,41058人,佔總人口的 13%。胡集公社高木大隊,有 162戶、962人曾連續斷糧 6天,完全靠煮小梨維持生命。鹽山縣有 453個大隊、11多萬人因飢餓吃掉青苗 7852畝。"

文章結論是:

" “大躍進" 運動的出發點是為了加快社會主義建設步伐,實現一種美好的願望,廣大干部和人民群眾在 “大躍進” 年代表現出的那種昂揚的鬥志、堅忍不拔的毅力和戰天斗地的氣概,也是值得稱頌的。但是,由於 “大躍進” 違背了科學發展規律,偏離了實事求是的思想路線,不按客觀實際辦事,給生產力造成了極大破壞,給國家和人民帶來了災難性的損失。這些沉痛的教訓,值得後人引以為鑑。"

"災難性的損失" 有多大? 以下是 1984 年中國統計局的人口統計數據:

通常,由於衛生條件改善,死亡率會隨著時間的推移而降低。上表 1953年至 1957年就是這種情況。但從 1958年開始,死亡率上升,1960年的死亡率幾乎是 1957年的兩倍半。死亡率在 1961年大躍進結束才轉低。這段時期沒有戰爭和大社會動亂; 沒有大氣候災難。但是 "農村產量創紀錄" 後卻有飢荒。有多少人死於飢荒呢?沒有人知道。有些 "專家" 說不足一千萬人,另外一些 "專家" 說多達四千萬人,可說是眾說紛紜。中國國家統計局局長 李成瑞 1997年的估計是大約 二千二百萬人。雖然我們不知道確切的數字,毫無疑問,不少人是因大躍進而餓死了。

問題:

(一) 為什麼人們不相信那些懷疑超高產量的專家,例如農業專家竺可楨和羅宗洛 (北京大學教授季羨林便取笑他們),而相信力學專家錢學森?

(二) 我們在日常生活中是否也做過類似季羨林選錯專家的情況?

(三) 如何知道錢學森這幾篇文章對當時中國農業的分析是對還是錯?

(四) 網路上充滿了 "專家",我們能否區分誰真誰假?

(五) 在本網站有一頁名為 "兩個族類假象例子",第二個例子說人們常常高估自己的能力。我們是否高估了自己區分真、假專家的能力?